10月6日、茨城県議会の代表質問で、公明党の八島功男議員が「本県産主食用米の安定供給と持続可能な茨城農業のビジョン」について、大井川和彦知事に質問しました。

昨年(2024年)8月の地震をきっかけに、店頭からお米が消えた“令和の米騒動”とも呼ばれる社会的混乱を受け、八島議員は、食料安全保障の観点から主食であるお米の安定供給を確保するための県の方針を質しました。

八島議員は、気候変動や農業従事者の高齢化、流通システムの問題、価格の高騰といった構造的課題を指摘し、今後の農業政策には「消費者が安心し、農家が希望を持てる価格と仕組み」が必要だと訴えました。

特に、高温に強く収量が安定する新品種「にじのきらめき」の普及推進を求めました。

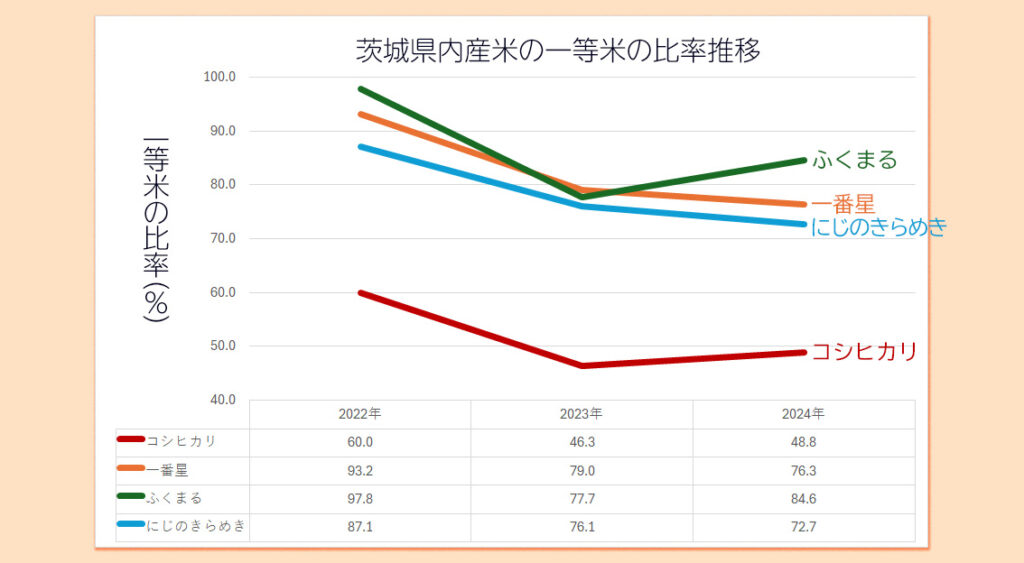

これに対して大井川知事は、「担い手の高齢化や分散農地などの構造的課題に対応するため、農業の構造改革を進め、“儲かる農業”を実現することが重要」と答弁。 また、農地の大規模化やスマート農業技術の導入、輸出米やブランド米の拡大、高温対策を強化すると述べました。 特に、「にじのきらめき」や「ふくまる」など高温に強い品種の作付面積を拡大し、品質向上と安定供給の両立を目指す考えを示しました。

さらに、農林水産部に「有機農業・気候変動対策推進室」を設置し、気候変動に強い農業への転換を進める方針を明らかにしました。

八島議員は、農業の持続可能性と食料安全保障の観点から、県民の食卓を守るための具体的な対策を今後も提案していく考えです。

【参考】「にじのきらめき」は、農研機構が開発した高温耐性・多収性を持つ水稲の新品種。登熟期の高温でも品質が安定し、白未熟粒が少ないことが特徴。粒は大きく外観も良好で、食味はコシヒカリ並みと評価されています。倒伏しにくく、病害にも強いため、気候変動下でも安定した生産が期待されています。