9月12日、公明党茨城県議会議員団として、JAグループ茨城の皆さまから「農業振興と地域医療に関する要望」を受けました。

農業の持続可能性や食料安全保障など、幅広いテーマが挙げられましたが、その中でも特に胸に迫ったのは「地域医療をどう守るか」という切実な訴えでした。

茨城県の地域医療を支える大きな柱のひとつが、JA茨城県厚生連の病院群です。6つの病院と2つの診療所、そして看護専門学校を運営し、県内の医療ネットワークの要として機能しています。その中心的存在が、県南地域を代表する土浦協同病院(土浦市おおつ野4丁目1−1)です。

土浦協同病院には、救命救急センターや地域がんセンター、総合周産期母子医療センターが併設されています。

重症救急からがん、そして出産まで、一貫して対応できる体制を整えており、県内外から昼夜を問わず救急搬送が絶えません。

実際、令和3年度の救急搬送受け入れ件数は7,339件。これは県内で最多の水準であり、厚生連4病院の合計件数の約3分の1を担っています。「救急車が走るたび、命を預かる覚悟で応える」――この病院の現場には、そんな緊張感と使命感が日々息づいています。

しかし、その尊い使命の裏側で、経営面では厳しい現実が横たわっています。

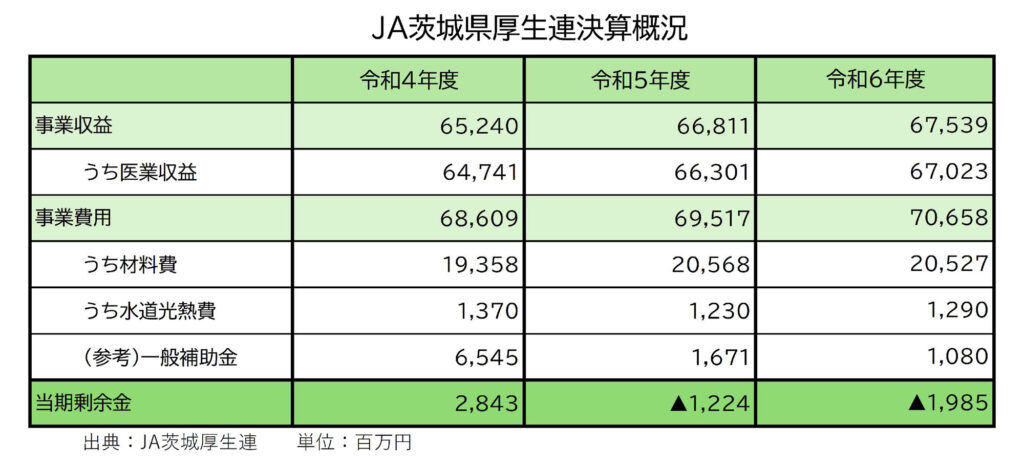

厚生連全体の2024年度の収支は約19億8,500万円の赤字。人件費や医療材料費の高騰、医師の働き方改革による人員確保の負担、そして「医療行為は非課税」という制度上の不公平――いわゆる“損税構造”が病院経営を圧迫しています。

全国的にも、病院の7割が赤字と言われる時代です。公的医療の現場を支える病院ほど、採算が厳しいという矛盾。この現実に、私たちは正面から向き合わなければなりません。

土浦協同病院は、単に「一つの医療機関」ではなく、茨城県南の救急・周産期・小児医療の中核を担う「広域の命の砦」です。

その恩恵を受けるのは土浦市だけでなく、取手・竜ケ崎・鹿行地域など、広い範囲に及びます。ですから、こうした病院を支えるのは、特定の自治体だけではなく、県全体で取り組むべき課題です。

実際、土浦市は令和5年度に約1億6千万円を病院支援として供出しました。

しかし、これだけでは十分とは言えません。県としても、救急搬送件数や高度医療の提供状況に応じた柔軟な経営支援制度を構築する必要があります。

さらに、国に対しても、診療報酬制度や損税構造の見直しを強く働きかけていかなければなりません。物価上昇分が反映されず、制度的に赤字を生む仕組みを放置しては、地域医療は守れません。

一方で、これからの地域医療は、病院だけで完結するものではありません。

在宅医療や訪問診療、介護や地域包括ケアとの連携を強め、「病院・在宅・地域」を一体的に支える体制をつくっていくことが重要です。

特に高齢化が進む今、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、予防医療やデジタル技術を活用した遠隔診療の推進も欠かせません。

第8次保健医療計画では、新たに「医療提供圏域」が設定され、地域の医療体制を見直す動きが始まりました。

これを機に、土浦協同病院を核とした広域連携ネットワークをさらに強化し、医療資源が限られる地域でも安心して救急・入院医療が受けられるようにしていくべきです。

■ 命を支える現場を、これからも守り抜く

私は、土浦協同病院の現場を訪れるたびに、医師や看護師、救急隊員の皆さんの真摯な姿勢に心を打たれます。

「どんな時間でも、どんな患者でも受け入れる」――その覚悟こそ、地域の誇りであり、医療の原点だと感じます。

だからこそ、政治の責任として、こうした使命を背負う病院を“持続可能な形で支える仕組み”をつくっていきたい。

単に補助金を出すのではなく、制度を見直し、現場が安心して働ける環境を整えること。それが、住民の命を守る最も確かな道だと信じています。

これからも、地域の皆さまとともに、「誰もが安心して医療を受けられる茨城」をめざして、全力で取り組んでまいります。