茨城県は、数字の面では確かな向上を示しています。

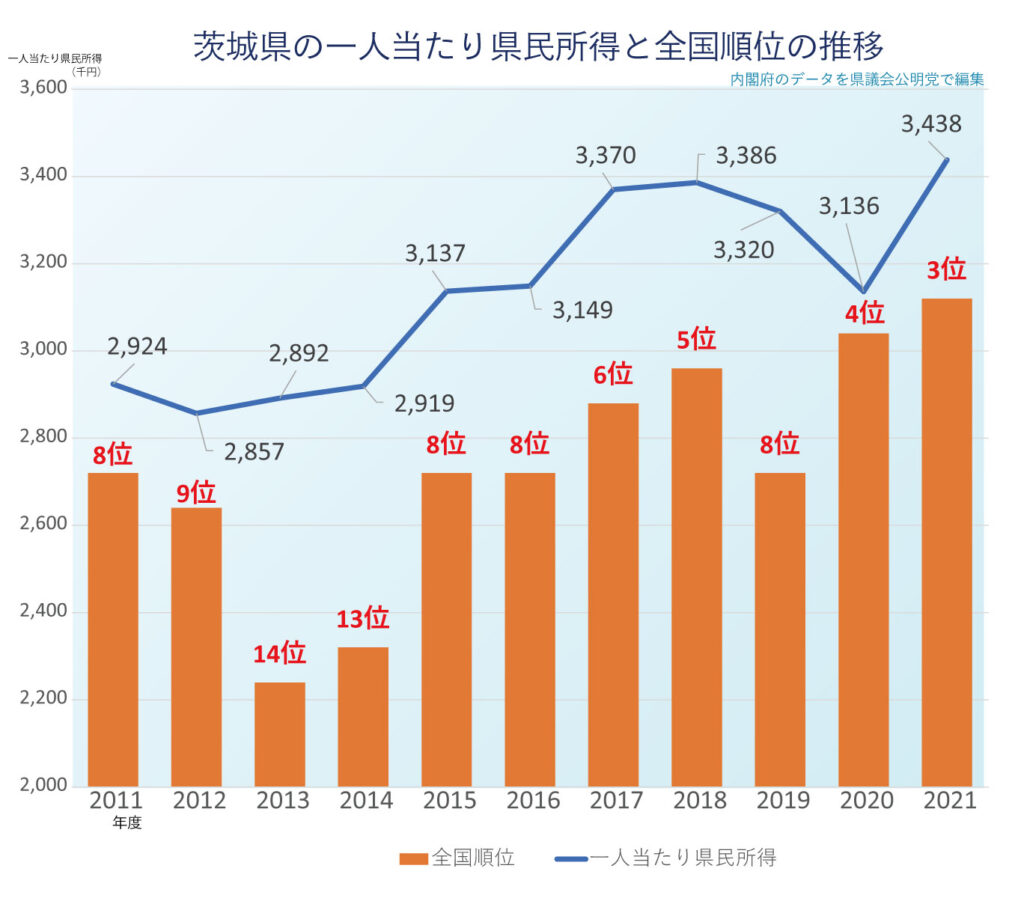

2021年度には、1人当たり県民所得が 全国第3位 にまで浮上しました。

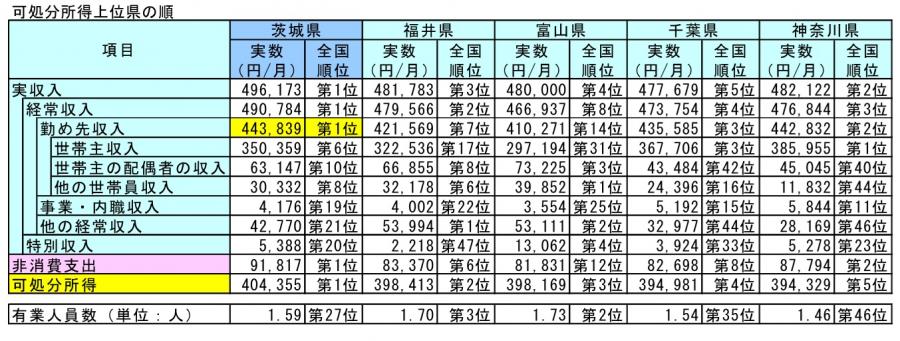

また、勤労者世帯の可処分所得に目を向けると、2019年の調査で茨城県は 全国第1位 と報じられています。

このように、県内経済・家計のデータは「豊かさ」の土台を確立しつつあります。

しかしながら、昨今公表された「2025年度版都道府県幸福度ランキング」では、茨城県は 43位 にとどまっております。

豊かさを示す数字と、暮らしや心の実感―この二つが必ずしも連動していないという現実を、私たちは改めて受け止める必要があります。

■ 「所得の上位」にある茨城の強みと課題

まず、1人当たり県民所得が全国第3位となった背景には、製造業や建設業など、県内の産業が一定の力を発揮したことが挙げられています。実際、県の統計では「1人当たり県民所得は過去最高額の343万8千円となり、全国3位」という報道がなされています。

これは、茨城県における産業基盤の強さや、雇用環境の改善が数字として表れた結果であり、県民のみなさまの日々の努力の結晶でもあります。

一方で、可処分所得(世帯ベースで税・社会保険料を差し引いたあとの自由に使えるお金)が全国第1位というデータにも注目です。これは、単に一人ひとりの給与が極めて高いというわけではなく、「世帯全体」で収入を得ている構造が背景にあります。例えば、茨城県では配偶者の収入、その他の世帯員の収入も比較的上位にあり、共働き世帯や三世代同居世帯などが他県より多く見られます。これが、世帯当たり可処分所得を押し上げる要因となっています。

つまり、茨城県の「豊かさ」は、個々の給与の飛び抜けではなく、家族・世帯の連携と地域の働き方によって支えられていると言えるのです。

■ しかし「幸福」としては実感が伴っていないのか

それでもなお、幸福度ランキングで43位という結果が示すのは、経済指標だけでは“暮らしの満足”や“安心・安全”を測れないということです。

私は、10月6日の県議会代表質問で、次のように訴えました。

「私も含めて県民は、指標の数字をもって幸福を実感することはありません。身近に遂行される県施策の一つ一つの関わりの中で、ささやかな生活のゆとりと家族や地域の安心と安全の向上を、肌感覚で求めているのです。公明党は、頑張りたくても頑張れない皆さんの幸せの実感を大切にします。そして、県民が実感として、身体的、精神的、社会的に良好な状態にある「ウェルビーイング」を目指し、個人と社会の双方のウェルビーイングを高めるための県の政策が必要だと申し上げます」

まさに、数字で優れた県でありながら、暮らしの実感という点で光と影がある――そのギャップこそが、これから私たちが取り組むべき課題です。

茨城県の1人当たり県民所得全国第3位、そして可処分所得全国第1位という成果は、地域の働き方、産業の構え、世帯のあり方がしっかりしてきた証です。

けれども、数字が上がったからといって“幸せ”が自動的に訪れるわけではありません。

だからこそ、今こそ「数字の豊かさから実感の豊かさへ」、その舵を切るべきです。

私は、現場の声を丁寧に政策につなぎ、「経済」「家族」「地域」が一体となってウェルビーイングを育む茨城を目指して、これからも全力で取り組んでまいります。

県民の皆さまが、数字を超えて「自分の暮らし」に豊かさを感じられる日々をともにつくっていきましょう。