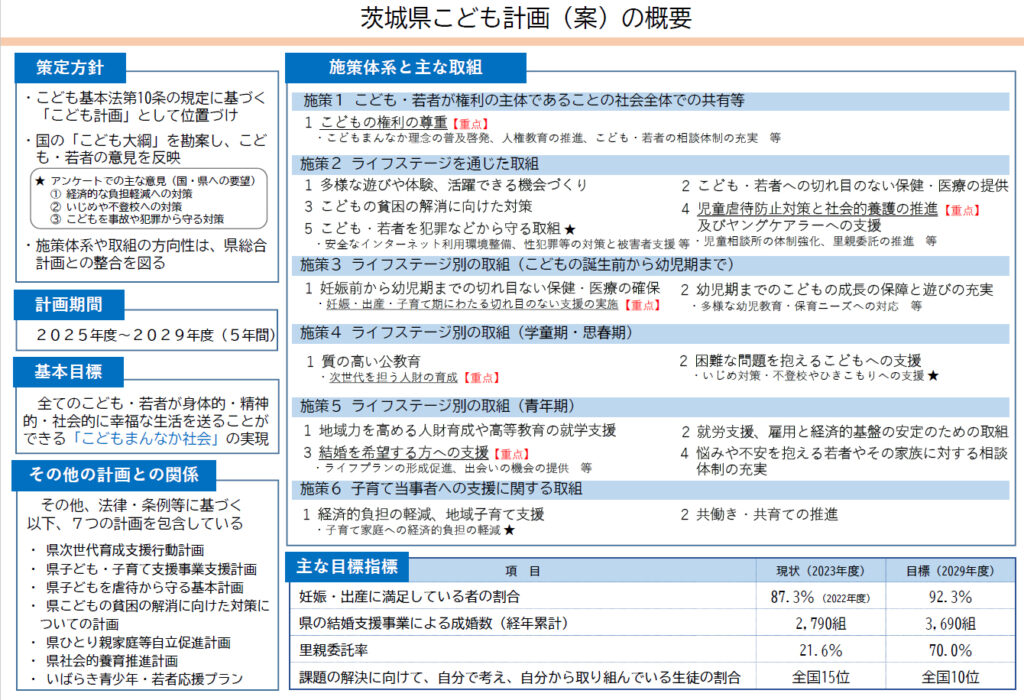

茨城県が新たに策定を進める「茨城県こども計画」は、全ての子どもと若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送れる「こどもまんなか社会」の実現を目指した重要な取り組みです。この計画は、2025年度から2029年度までの5年間を対象とし、妊娠期から子育て期、さらには青年期までを包括的に支援する施策を示しています。計画の背景には、2023年4月に施行された「こども基本法」の規定があり、これにより都道府県レベルでの計画策定が努力義務とされたことが挙げられます。

計画の主な目的は、子どもと若者の意見を反映させながら、児童虐待防止や社会的養護、さらにはヤングケアラーへの支援を含む幅広い課題に対応することです。また、妊娠や出産、子育て期における切れ目ない支援体制の整備も柱の一つとされています。具体的には、児童相談所の専門職員の増員、一時保護施設の環境整備、里親制度の充実、不妊治療と仕事の両立支援、そして市町村の産後ケア事業の推進など、多岐にわたる施策が盛り込まれています。

茨城県こども計画の策定により、既存の各種施策を一体化することで、関連部署間の連携が図られ、行政の効率化や住民への分かりやすさが向上します。また、児童虐待の早期発見や対応体制の強化、いじめや不登校への支援、子どもの安全を守る環境整備が進むことで、子どもたちがより健全に成長できる社会の実現が期待されます。

一方で、計画策定の進捗状況には地域差があります。茨城県内の自治体のうち、2023年度中に計画を策定すると回答したのは約4割の17市町にとどまっており、半数以上の自治体が策定を「未定」としています。その理由として、計画策定に必要な準備期間の短さや当事者意見を反映するための手法確立の課題が挙げられています。市町村によっては、学校や公共施設を活用したアンケート調査や直接聞き取りを行うなど、創意工夫が見られますが、全体的な取り組みの進展にはさらなる支援が必要とされています。

茨城県こども計画は、県と市町村、さらには地域社会全体が連携して取り組むべき重要な課題です。この計画を通じて、全ての子どもたちが自分らしく成長できる環境が整い、将来に希望を持てる茨城県を実現していくことが期待されています。計画の詳細は現在パブリックコメントを募集中です(本日1月17日まで)。県民一人ひとりの声を反映させた充実した内容となることを期待します。

茨城県こども計画策に関する八島功男議員の代表質問

(令和6年第3回定例会)

茨城県こども計画を策定の時期を捉え、子どもや若者の視点に立ち、子ども・若者たちにとって最善の利益を最優先に、当事者である子どもや若者の意見を政策に反映する社会ビジョンであるこどもまんなか社会の実現への政策展開をテーマに、まずは子ども子育ての入り口となるプレコンセプションケアの推進について伺います。

改めて確認すると、茨城県の昨年、令和5年に生まれた子どもの数は17年連続で減少となり、10年前に比べて33.4%減りました。出生数は1万4,898人、前年比1,007人のマイナスです。本県の合計特殊出生数は過去最低で1.22であり、前年を0.05ポイント下回りました。

これらの要因は多岐にわたり、複雑であると考えます。晩婚化や晩産化、不妊治療の増加、教育費捻出への不安などが挙げられます。このような中で必要なことは、茨城で産み・育てたいとの環境整備が急務であるということであります。

プレコンセプションケアとは何か。プレは「前に」、コンセプションは「受胎・妊娠」です。将来の妊娠を考えながら、女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合い、未来の子どもたちの健康の可能性を広げるものです。産後ケアも重要です。リスクある妊娠の増加にもしっかりと対応していかなければなりません。

本県では、茨城県助産師会に委託し、助産師が伝えるプレコンセプションケア事業を単年度で推進しています。同時に、いばらき結婚・子育てポータルサイトには、各相談窓口を開設した相談体制があります。県内では、笠間市を皮切りに、プレコンセプションケアに対する支援もあるようであります。

私は、ぜひとも県として、相談希望者に寄り添い、生育サイクルに伴走しながら、実効性あるプレコンセプションケアセンターを新たに開設していただきたいと考えます。時にはグリーフケアの対応なども含め、県内の若者に満遍なく行き渡る、専門性あるプレコンセプションケアの司令塔の役割を担っていただきたいと思います。

ついては、県が目指す「日本一、子どもを産み育てやすい県」を実現するために、プレコンセプションケアの推進を含む、健やかな妊娠・出産を行える環境づくりについて、知事の御所見を伺います。

次に、子どもの居場所づくりについて伺います。

自分という存在を確認し、自己肯定感を自覚するためには、居場所があることが不可欠です。居場所のないことは、孤立・孤独の問題に深く関係していることは間違いありません。そして、居場所とは物理的な場だけでなく、子ども・若者が居場所をどう感じるかであり、自ら決めるものであると考えます。

私たちは、子どもたちの声を聞き、子どもたちの視点に立ち、子どもたちとともに居場所をつくってまいりたいと考えます。居場所を増やし、居場所とつながり、居場所の安心・安全を磨き上げ、変化する居場所の在り方を確認し続けなければなりません。居場所といっても、人と人のつながりがなければ、居場所の価値は見いだせないのではないかと考えます。

この居場所づくりは、県内の民間団体や地域、学校や企業の理解と共有が必須であり、とりわけ福祉部門と教育部門の連携が重要です。地域のつながりは希薄化し、少子化で地域力は劣化しています。児童虐待や不登校など子どもを取り巻く環境は厳しさがあります。価値観が多様化し、寛容な受容を複雑にしています。居場所を子どもたちのレジリエンスの学びの場にしたいと考えます。

このような中、県は茨城県こども計画の策定に取り組んでいます。行政の垣根を越えた広範囲なテーマであると承知しておりますが、茨城県らしい子どもたちに未来の夢と希望を示すことのできる計画を期待したいと思います。

ついては、こども計画における取組としての子どもの居場所づくりについて、知事の御所見を伺います。