2025年3月5日、茨城県議会第1回定例会において、一般質問の場に登壇し、「戦後80年、不戦の誓い 確かな平和社会の構築について」と題して、大井川和彦知事および県教育長に対し、平和の実現に向けた提言と質問を行いました。

今年は、戦後80年という大きな節目にあたりますが、同時に「被爆80年」の年でもあります。広島・長崎の原爆投下を経た唯一の戦争被爆国である日本が、いま一度その歴史に立ち返り、確かな平和の理念を世界に示す責任があると考えます。

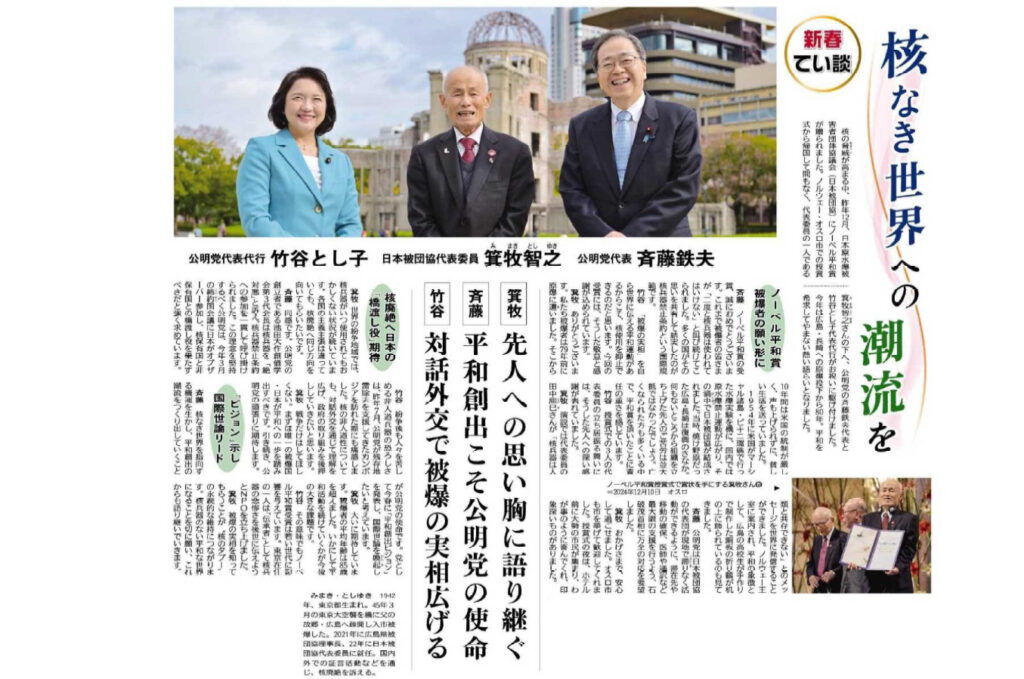

私は質問の中で、昨年ノーベル平和賞を受賞した「日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)」の活動に言及し、核兵器の非人道性を訴え続けてきた長年の努力に敬意を表しました。そして、日本政府が「核兵器禁止条約」の締約国会議に、まずはオブザーバーとして参加すべきだと強く訴えました。「核なき世界」を目指すのであれば、日本がその議論の輪の中に加わることは、避けて通れない道です。

また、平和教育の在り方についても提起しました。ユネスコ憲章にある「戦争は人の心の中で生まれるものであり、平和のとりでを人の心の中に築かなければならない」という理念のもと、戦争と暴力の文化から、「平和と非暴力の文化」への転換が求められています。その実現には、教育が重要なカギを握っています。

とりわけ、戦争体験を語る「語り部」の証言を次の世代に確実に伝えるため、展示施設の整備や戦争遺跡の保存・活用といった施策の推進を要望しました。戦争の悲惨さを伝える教育は、単に過去を学ぶことではなく、平和を築くためのレジリエンス(回復力)を子どもたちに育むものです。

私は、発達段階に応じたカリキュラムの充実、ワークショップ形式による生徒間の対話学習、そして教員の専門的な研修など、具体的な教育実践の必要性を強調しました。戦争を直接知る世代が少なくなる今だからこそ、平和教育を社会全体で支え、次の世代に受け継ぐ体制づくりが急務です。

戦後80年のいま、私たちはもう一度、不戦の誓いを新たにし、戦争のない確かな平和社会を築く責任を負っています。これからも、県議会の場を通じて、平和を守る政策の実現に取り組んでまいります。