育児と介護のはざまで悩む声に応えるために――茨城県議会で「ダブルケア支援」の必要性を初めて提起しました

2025年3月5日、私は茨城県議会の一般質問において、「ダブルケア支援」の必要性について初めて取り上げました。「ダブルケア」とは、育児と介護を同時に担う状況を指し、当事者にとっては精神的にも肉体的にも非常に大きな負担となります。たとえば、「子どもが生まれ、これから育児に専念しようとしていた矢先に、親が倒れてしまった」といったように、突然の事態に直面することも少なくありません。

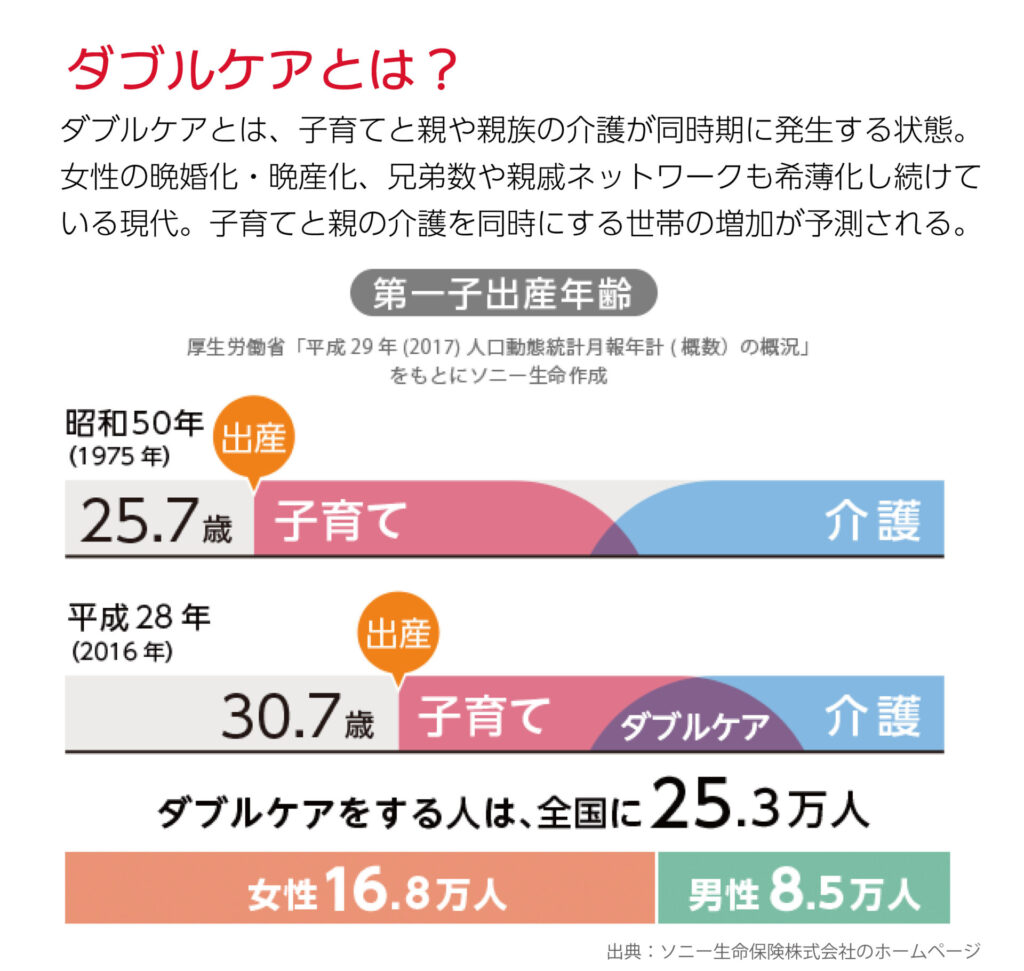

この背景には、晩婚化・晩産化の進行と高齢化という、現代社会が抱える複合的な構造が横たわっています。第1子の出産年齢は、1975年には25.7歳でしたが、2023年には31歳へと大きく上昇しています。この変化が、子育てと介護の時期が重なりやすい社会環境を生んでいます。

内閣府の調査によれば、全国でダブルケアを担っている方は約25万3千人、茨城県でも推計で約5千人にのぼります。特に女性がその約2倍を占めており、家族内でのケアの負担が一部の方に偏っている現実が浮き彫りになっています。また、ダブルケアを理由に離職を余儀なくされた方も29%に上っており、働くこととケアを両立させる難しさが社会的課題となっています。

現在、福祉制度は育児と介護をそれぞれ別の制度の中で支援しています。しかし、ダブルケアのように複合的にニーズが重なる状況には、制度が追いついていないのが実情です。私は一般質問の中で、まずは「ダブルケア」という言葉そのものの認知を広げ、家庭内のケアの実態を丁寧に把握した上で、支援のあり方を見直す必要性を訴えました。

茨城県ではすでに「ケアラー・ヤングケアラー支援条例」や「ケアラー支援推進計画」が策定されていますが、現段階では「ダブルケア」という概念は盛り込まれていません。私は、ダブルケアがヤングケアラーの問題とつながる可能性にも言及し、福祉部門だけでなく、雇用や教育などの関係部局が連携して取り組むべきだと提案いたしました。

そして、今後改定される「茨城県ケアラー支援推進計画」には、「ダブルケア」という視点をしっかりと明記し、必要な支援策を計画的に整備していくべきだと強く申し上げました。加えて、ダブルケアを支援するための具体的な事業の立ち上げも検討すべきだと考えています。

介護か、育児か、という選択を迫られるのではなく、「どちらも安心して取り組める社会」をつくることこそが、私たちの目指すべき方向です。ダブルケアの課題は、当事者だけに任せるべき問題ではなく、社会全体で支え合い、理解を深めることが解決への第一歩です。

今後も引き続き、声なき声に耳を傾け、一人ひとりが安心して暮らせる茨城県をめざして、全力で取り組んでまいります。