TX土浦延伸構想フェーズ2の推進についての八島功男議員の一般質問には、多くのご意見やご質問、反響をいただきました。質問内容の全文を、参考資料も含めて掲載します。

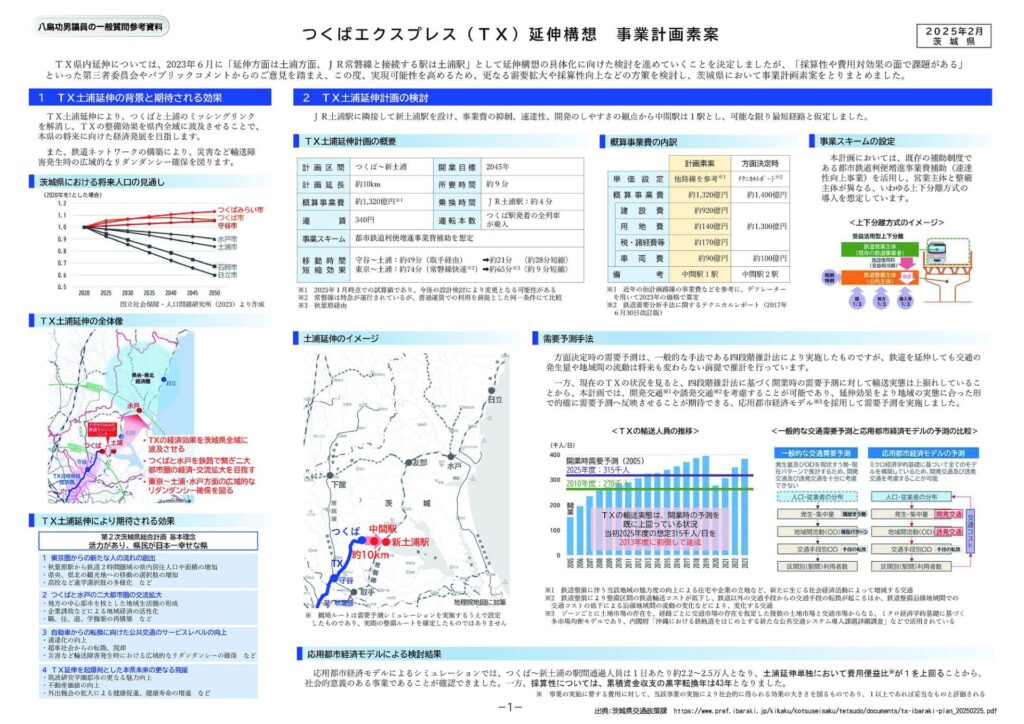

TX土浦延伸は、県内延伸先を選定する第三者委員会からの提言を踏まえ、令和5年6月23日に延伸は土浦方面とし、常磐線との接続駅は土浦駅とする方針を決定がありました。

本年2月25日、TX土浦延伸構想はフェーズ1の実現可能性を踏まえた「事業計画素案」の発表により、次のステップであるフェーズ2の調整と磨き上げをもって、「交通政策審議会答申で位置づけを目指す」ための第2幕の扉を開けたことを、まずもってうれしく思います。

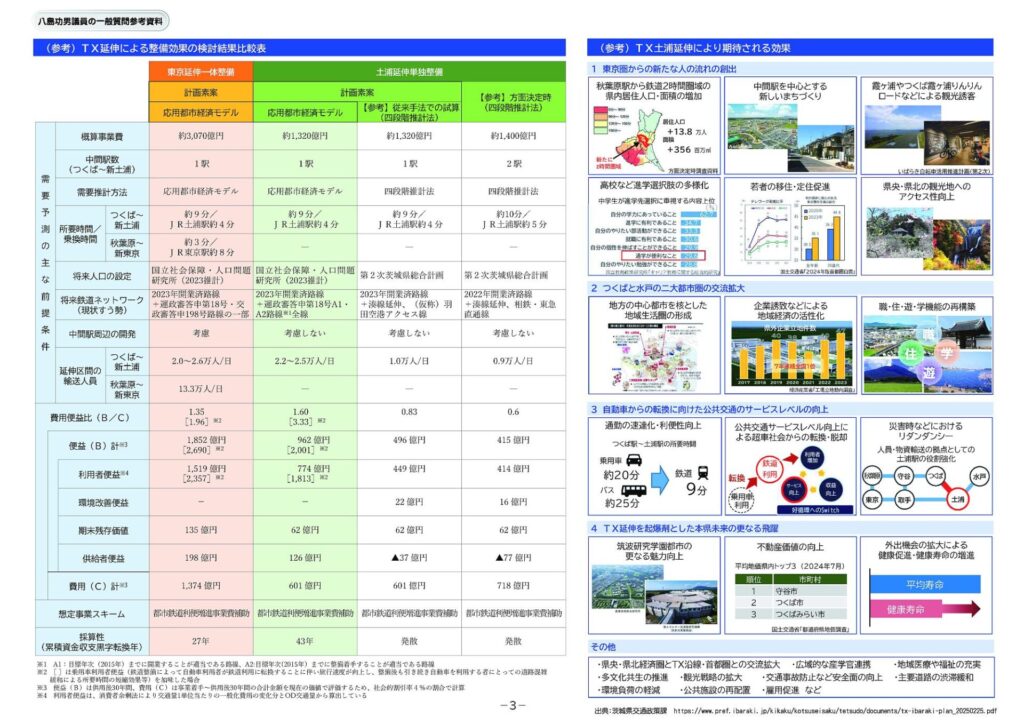

公表された事業計画素案の肝は、土浦延伸単独であっても、東京延伸一体整備であっても、いずれも費用便益比(B/C:ビー・バイ・シー)が「1」を上回ったことであり、同時にいずれも「黒字」転換し、採算性において一体整備であれば黒字化が早まるとの結果にあります。

このことで、「都市課題の解決のためにTX土浦延伸が必要」とのメッセージを打ち出したことは大きなステップであると確信し期待が高まります。

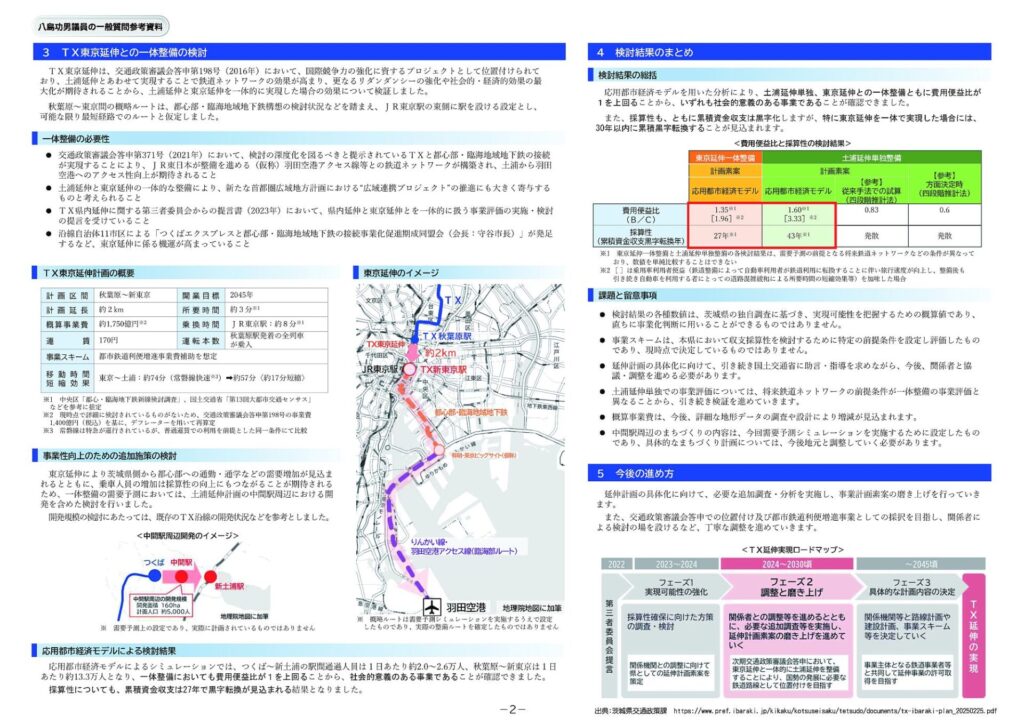

そして、もう一方の延伸となるTX東京延伸の機運が高まってまいりました。背景には、東京都などが構想する臨海地下鉄が2040年の開業を目指していることから、TX東京延伸も2040年開通を目指そうというものです。東京都をはじめとする沿線自治体がTXのアクセス利便性や首都圏を支える茨城の存在の重要性に目を向ける機運が高まることを歓迎したいと考えます。

TX土浦延伸は、東京都や千葉県、埼玉県の協力を得る必要があることは当然のことです。ある記事では、「うがった見方をすれば、つくばエクスプレスの出資比率は茨城県が18.05%と筆頭株主であるから、茨城県が合意しなければ東京延伸は事実上不可能」とありました。知事の手腕に期待したいと思います。そして、次回の交通政策審議会の議論の俎上に載せ、プロジェクトとして位置づけしたいと念願します。

TXの土浦延伸は、TXと常磐線のミッシングリンク解消であり、リダンダンシーの意義からも首都圏広域の鉄道延伸に必要不可分な構想です。そして、TX土浦延伸の大きな山とチャンスがやってきました。

これらを踏まえて、調整と磨き上げをテーマとして交通政策審議会での位置づけを目指すTX土浦延伸構想フェーズ2の推進について政策企画部長に伺います。

【政策企画部長答弁】

TXの県内延伸は、TXの整備効果を県内全域に波及させ、本県の将来に向けた発展に大きな意義を有するものであり、第三者委員会における議論などを経て、一昨年の6月、延伸方面を土浦とし、JR常磐線との接続を県として目指すことを決定いたしました。

土浦への延伸の決定に際し、第三者委員会等において採算性の確保などの課題が指摘されておりましたことから、県では、昨年度から実現可能性の向上に向けた調査・検討を行い、先月25日に、その結果をTX延伸構想の事業計画素案として公表したところです。

今回の検討では、需要拡大や費用削減の観点から、試算の条件として中間駅は2駅から1駅とし、ルートは可能な限り最短の経路とするなど、つくば―土浦間の所要時間や事業費などを精査いたしました。

また、需要予測手法について、TXの輸送実態が開業前の需要予測を上回る実績を示していることから、従来の推計法に換えて、鉄道延伸をきっかけとした企業立地や外出機会の変化などの社会経済活動も反映できる、新たな推計法として「応用都市経済モデル」を採用し、より詳細な分析を行ったところです。

さらに、土浦延伸を東京延伸と一体で実現することにより、全国各地とのアクセスの利便性が飛躍的に向上するほか、リダンダンシーの強化など首都圏の発展にも大きく寄与し、延伸による社会的・経済的な効果の最大化が期待されることから、今回の素案の検討では、土浦延伸と東京延伸を一体的に実現した場合の効果についても検証いたしました。

その結果、土浦延伸の単独整備及び東京延伸との一体整備のいずれのケースでも費用便益比B/C(ビー・バイ・シー)が1を上回り、TX延伸が社会的に意義のある事業であることが確認できました。また、採算性についても、両ケースともに累積資金収支が黒字に転換し、特に東京延伸との一体整備の場合は、黒字化が早まるという結果を得たところです。

今後は、TX延伸実現に向けたロードマップの「フェーズ2」として、2030年頃に想定している次期交通政策審議会の答申において、土浦延伸と東京延伸の一体的な実現が、首都圏全体の交通ネットワーク形成に必要であると位置付けられることを目指し、沿線都県や鉄道事業者などとの検討の場を設け、密に意見交換を行うなど、丁寧に協議を進めてまいりたいと考えております。

こうした調整を前に進めていくためには、地域の熱意の高まりも非常に重要であると考えております。昨年12月には、守谷市を中心に、TX沿線市区による「つくばエクスプレスと都心部・臨海地域地下鉄の接続事業化促進期成同盟会」が立ち上げられたところでありますので、これを好機とし、県も一体となって、国などへの要望活動や関係者への働き掛けを行ってまいります。

また、今回、県が策定した延伸計画素案は、実現可能性を把握するための概算値としてまとめたものであります。関係者からの意見もいただきながら、引き続き、延伸の効果や事業費などについて精度を上げるための追加調査や分析を行うとともに、地元の土浦市やつくば市と連携し、延伸地域におけるまちづくりの検討なども進めてまいります。

県といたしましては、課題を一つずつ解決しながら素案を磨き上げ、TX延伸の実現に向けて着実に前進できるよう粘り強く挑戦してまいります。

【再質問】

費用便益比(B/C)が大きく改善されました。これは需要推計方法が、「四段階推計法」から「応用都市経済モデル」に変更されたことが大きい。応用都市経済モデルは、「開発・誘発交通を考慮することができ、現状のTX利用状況をより反映できる」とあります。そこで、応用都市経済モデル」の特色について伺います。

【再質問への答弁・政策企画部長】

従来の四段階推計法では、鉄道の延伸後も人の移動の総量が現在と変わらないものとされます。

一方で、今回採用しました応用都市経済モデルは、延伸によって利便性や沿線地域の魅力が向上し、交通や土地の市場が変化することで、新たに創出される人の移動も考慮できる手法となっております。

このことから、このモデルは、TX延伸に伴う沿線地域の変化の状況をより的確に捉えることができるモデルであると考えております。

【意見表明・要望】

TX土浦延伸構想が延伸計画素案の発表により、「実現可能性の強化」から「調整と磨き上げ」にステップアップしました。追加の調査と分析には、今まで以上の時間と労力を必要としますが、担当部局や関係者との調整にますますのご努力をお願いしたい。同時に、交通政策審議会におけるTX土浦延伸は、「ここぞ」というタイミングを逃さない知事の「強気」が絶対要件だと思います。是非とも小池東京都知事と意気投合し、大野埼玉県知事、熊谷千葉県知事の反論を許さないネゴシエーションをお願いします。