本日、5月3日は「憲法記念日」です。日本国憲法が施行されてから、今年で78年となりました。1947年のこの日、私たちの国は「国民主権」「基本的人権の尊重」「恒久平和主義」という三つの基本原理を掲げ、新たな憲法のもとで歩み始めました。戦争の深い傷跡を乗り越えるために築かれたこの憲法は、今も私たちの暮らしと価値観の中にしっかりと根を下ろしています。

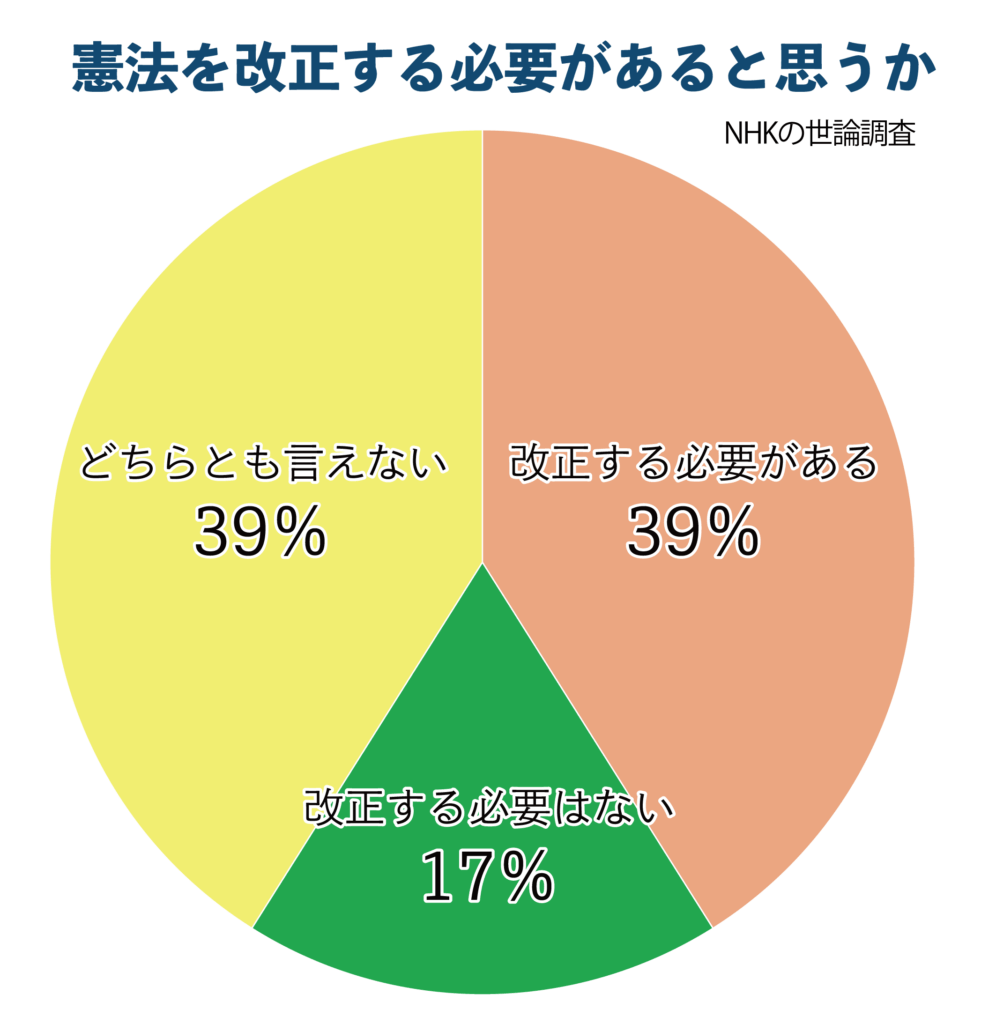

NHKがこの記念日に合わせて実施した最新の世論調査では、「憲法改正が必要」と考える方が39%、「改正の必要はない」とする方が17%、「どちらともいえない」とする方が39%という結果が出ています。この数字からも分かるように、憲法への関心は高く、しかしその評価や考え方は一様ではなく、多様な意見が存在していることがうかがえます。

なかでも注目すべきは憲法第9条についてです。改正すべきとする方が34%、改正の必要はないとする方が28%、どちらとも言えないとする方が33%と、まさに意見が分かれています。慎重で丁寧な議論が求められるテーマであることは、言うまでもありません。

私は、このような時代だからこそ、日本国憲法の根幹である「三原理」、そして第9条の平和主義を、私たちはより大切にすべきだと考えています。第9条は、戦争の惨禍を二度と繰り返さないという国民の決意を体現した条文であり、世界における「平和国家・日本」の信頼の礎でもあります。

同じ調査では、9条を「非常に評価する」「ある程度評価する」と答えた方が66%にのぼりました。これは、多くの国民が平和主義の理念に強い共感を寄せていることの現れです。もちろん、今の世界情勢を踏まえれば、防衛力の見直しは避けて通れない課題ですが、それも「専守防衛」の立場を崩すことなく、平和外交を基本とするべきであると私は考えます。

私も、県議会議員としてこの平和の理念を具体的な行動に移す努力を続けています。令和7年3月の茨城県議会本会議では、戦後80年という節目を迎える本年を「不戦の誓いを新たにする年」と位置づけ、日本政府に対し、核兵器禁止条約の締約国会議へのオブザーバー参加を強く求める発言をいたしました。(掲載した写真)

唯一の被爆国である日本こそが、たとえ条約に正式参加できない事情があったとしても、その立場や平和への意志を国際社会に対して誠実に説明すべきであると強く感じているからです。

これに対して大井川和彦知事も、「核兵器の廃絶は全人類共通の願いであり、日本が果たす役割は非常に大きい」と応じ、県としても平和社会の構築に向けた姿勢を明確に示しました。茨城県では、原爆展の開催や紙芝居による戦争体験の伝承など、平和教育の取り組みも続けられています。知事自らが沖縄で行われた「茨城の塔」慰霊祭に出席し、県民を代表して平和への誓いを新たにされたことも報告されています。

憲法とは、時の権力に流されることなく、国民の権利と自由を守り抜く「最後のとりで」です。ある有識者が語った「特定のリーダーの言葉に盲目的に従うのではなく、自分の足元を見つめ直すことが大切だ」という言葉に、私は深く共感しました。

憲法記念日の今日、私たちは憲法の持つ意味と価値を改めて見つめ直し、未来の世代に誇れる日本社会を築くために、一人ひとりがどう向き合うべきかを考える大切な一日としたいと思います。平和の尊さを胸に、共に歩んでまいりましょう。