8月8日に開かれた茨城県議会の総務企画委員会では、「市町村域を超えた地域振興策の取組及び広域連携」について議論が行われました。

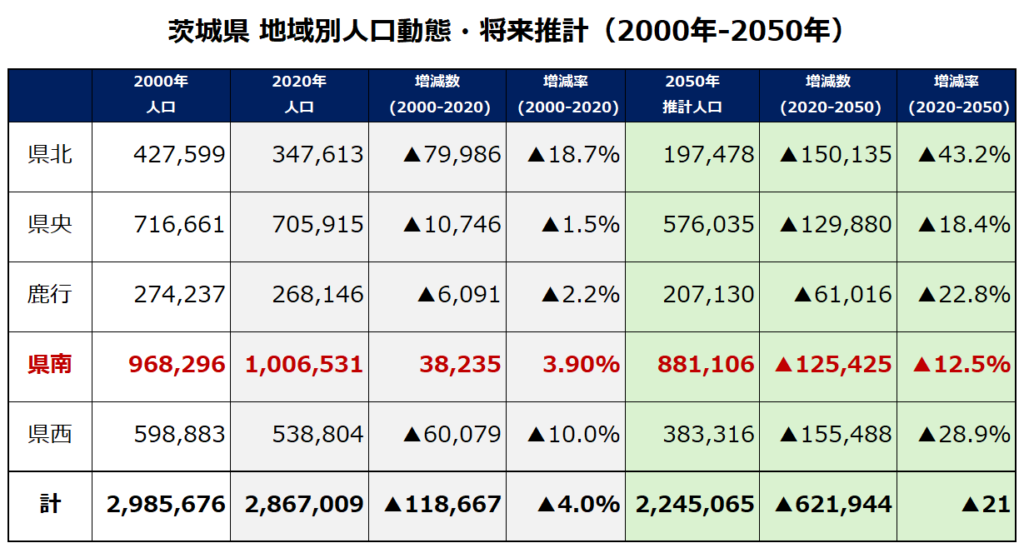

八島功男議員は、人口減少という大きな課題に直面する茨城県が、どのように広域連携を通じて持続可能な社会をつくりあげていくかという視点を強く意識、審議に臨みました。

議論の核となったのは、地域経済の活性化と人口の流入・定着をどう進めるかという点です。その具体的な施策として挙げられるのが、つくばエクスプレスの延伸と、「つくば霞ヶ浦りんりんロード」の観光資源活用です。TXの延伸は、東京圏との時間距離を縮め、通勤・通学のみならず、企業進出や新たな居住人口の呼び込みに直結します。また、りんりんロードは、霞ヶ浦の豊かな自然を背景にしたサイクリングや観光交流を通じて、地域の魅力を発信し、新たな交流人口を呼び込む重要な資源です。

そして、この二つの取り組みの交点に位置するのが土浦市です。常磐線の主要拠点であり、将来のTX延伸の結節点として、土浦市は県南地域全体のハブ機能を担っています。さらに、りんりんロードの拠点「りんりんスクエア土浦」は、観光と交流の中心として国内外のサイクリストを迎え入れ、経済効果を地域にもたらしています。つまり、土浦市は交通と観光の両面で、広域連携の実践を象徴する存在なのです。

一方で、水道事業の経営統合といった行政インフラの統合には慎重姿勢を見せており、広域連携がすべての分野で一様に進むわけではないことも明らかになりました。これは、自治体ごとの事情や判断が絡み合う「広域ガバナンス」の現実を物語っています。

TX延伸とりんりんロードという二大プロジェクトを軸に、土浦市が広域連携の中心的存在として未来を切り拓いているということです。人口減少社会を乗り越えるために、県南地域の核として土浦市の役割をさらに高めていくことが、茨城県全体の持続可能性を支える力になると確信しています。