茨城県の救急搬送の現場では今、適正利用への新たな取り組みが始まっています。

2024年12月2日から、救急搬送された患者のうち、緊急性が認められないケースについて「選定療養費」を徴収する制度を導入しました。この制度は、救急医療のひっ迫を緩和し、限られた医療資源を本当に必要とする患者に届けるための仕組みです。

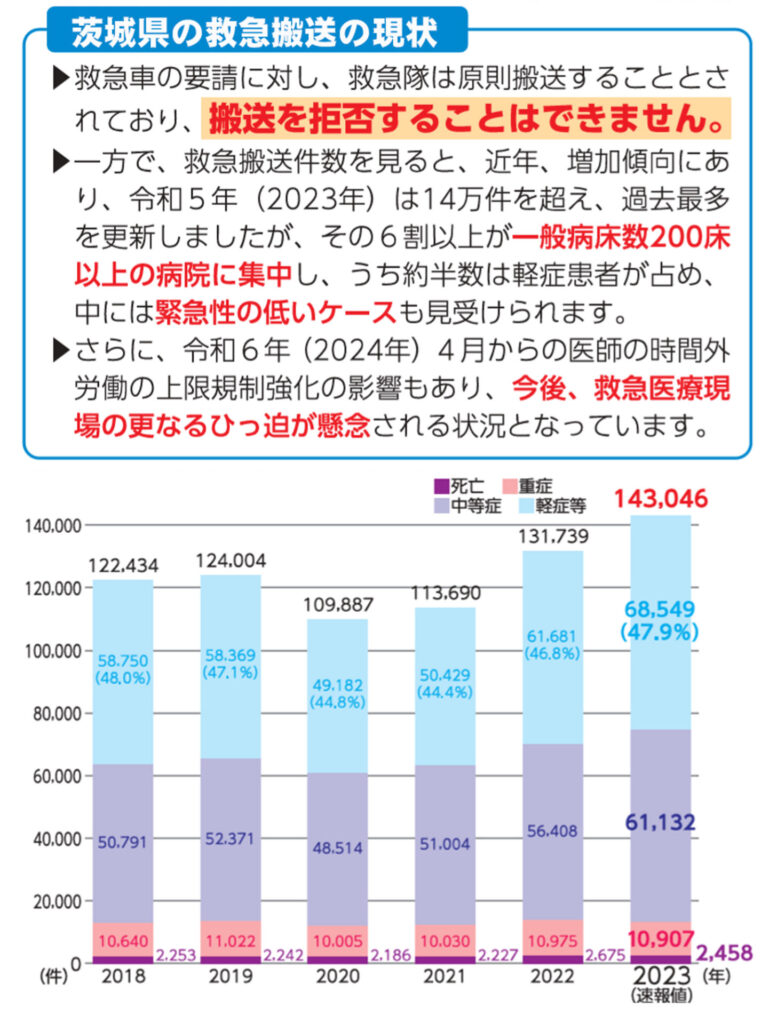

背景には、近年の救急搬送件数の増加があります。県内では、とくに200床以上の大規模病院に患者が集中し、全体の6割以上がそうした施設に搬送されているという実態があります。加えて、そのうちの約半数が軽症であることも判明しており、救急医療体制の継続性が危ぶまれる状況が続いてきました。

この制度の対象となっているのは、県内22の病院であり、つくば市・土浦市においては以下の施設が含まれます。

- 筑波大学附属病院(13,200円)

- 筑波メディカルセンター病院(11,000円)

- 筑波記念病院、筑波学園病院(いずれも7,700円)

- 総合病院土浦協同病院(11,000円)

- 霞ヶ浦医療センター(7,700円)

導入から3か月(2024年12月~2025年2月)の運用結果を見ると、次のような変化が確認されました。

県全体の救急搬送件数は、インフルエンザの流行などの影響で近隣県では増加したにもかかわらず、茨城県では前年比0.5%減(38,229件→38,041件)となりました。特に軽症と判断された搬送は9.2%減少(17,803件→16,162件)、対象22病院への搬送は1.6%減少(22,559件→22,188件)となりました。

軽症者の割合も、前年の44.0%から38.7%へと5.3ポイント減少し、制度による抑止効果が一定程度見られました。

また、「救急電話相談」の利用も6.9%増加し、相談体制の強化によって応答率は90%を超えました。

こうした成果は、救急搬送の適正化に向けた一歩と評価できますが、一方で、注意しなければならない点もあります。それは、「費用がかかるから」と救急車の利用をためらい、必要な医療が遅れることによる重症化リスクです。

そのため県では、制度の正しい理解と安心して活用できる体制の構築に力を入れています。県民に向けては以下の3点を重ねて呼びかけています。

- 命に関わる緊急時には、これまでどおり迷わず救急車を呼ぶこと。

- 明らかに緊急性のない場合は、地域のかかりつけ医や診療所を受診すること。

- 判断に迷う場合は、「茨城県救急電話相談」にまずご相談いただくこと。

今後も県は、医療機関や消防、関係機関との連携を図りながら、制度の検証と改善を重ね、持続可能な救急医療体制の確立をめざしています。

つくば市・土浦市には、県内でも救急医療の中核を担う病院が集まっています。こうした制度が地域医療の質の向上につながり、安心して暮らせる社会の礎となるよう、引き続き注視し、適切な支援と情報発信に努めてまいります。